Справедливость уголовного наказания. Наказание должно быть справедливым.

Так часто говорят родители, хотя эта фраза, скорее, детская.

Наказывать детей всегда неприятно, но у родителей, дорастивших их до школьного возраста, вряд ли остаются иллюзии, что можно воспитать ребенка, полностью избегая этого несимпатичного занятия. Хотим мы этого или нет, но наша родительская задача — показать ребенку, что такое хорошо и что такое плохо. Кому, если не нам, обозначить границы допустимого и обучить чадо правилам поведения в социуме? А потому, прежде чем перейти к перечислению возможных мер наказания и ситуаций, в которых те или иные меры приемлемы, давайте договоримся о двух важных условиях.

Ремень — не метод воспитания

Движение "Россия — без жестокости к детям!" организовано фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Одним из первых к нему присоединился президент страны Дмитрий Медведев. Его примеру последовали известные политики, писатели и актеры: министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова, представитель ЮНИСЕФ в России Бертран Бейнвель, губернаторы Томской, Калужской и Белогородской областей, I председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов, заместитель председателя Государственной Думы РФ Надежда Герасимова, олимпийская чемпионка Елена Бережная, Владимир и Сергей Кристовские, писатель Людмила Улицкая и многие другие. Их примеру может последовать каждый, кто разделяет ценности ответственного родительства и готов публично продемонстрировать свое отношение к правам детей, прежде всего к праву на жизнь без насилия и жестокости. Для этого необходимо зайти на интернет-портал www. ya-roditel.ru и присоединиться к движению. Одна из самых ярких акций движения — "Ремень — не метод воспитания". Участвовавшие в ней российские звезды публично снимали с себя ремни и призывали родителей никогда не применять этот печально известный аксессуар в общении со своими детьми.

Два безоговорочных условия

Условие № 1

Вам нужно вернуться в состояние безусловного принятия своего ребенка. В его уже способной к анализу голове должна быть абсолютная уверенность, что вы любите его безусловно. Что это такое? Это значит без всяких условий! Вне зависимости от того, какие он получает оценки, как ведет себя в школе, насколько хорошо поддерживает порядок в своей комнате и насколько часто моет руки. В душе его даже на горизонте не должна появляться мысль, что из-за четвертной "тройки" по математике мама будет его меньше любить. А чтобы он знал об этом, имеет смысл найти соответствующие слова и довести эту мысль до его сознания. Поверьте, как только такая уверенность поселится в голове ребенка, договориться с ним станет значительно легче.

С состоянием безусловной любви ваше чадо уже знакомо — ее, эту любовь, испытывают большинство детей в так называемый "дооценочный" период своего существования, т.е. в младенчестве. Но чем больше подрастает ребенок, тем больше требований к нему предъявляется... Стадия бесконечного восхищения всеми его действиями сменяется другой стадией: его поступкам начинают давать оценку.

Условие № 2

Второе важное условие применения наказаний по отношению к ребенку — это наличие поощрений, похвалы. Вопреки мнению многих перехвалить ребенка практически невозможно. Так же как перегладить кошку. Любому живому существу будет всегда приятно "поглаживание" (похвала и одобрения). Причина нежелательного и деструктивного поведения детей очень часто заключается в отсутствии нужного количества похвалы. Удивлены? Давайте разберемся.

Ремень не метод воспитания

Александр Олешко: "Один „бах“ — и психодрама на всю жизнь"

Моя мама в детстве окутала меня такой любовью, таким вниманием, такой лаской невероятной, таким волшебным миром, что тот единственный случай, когда она взяла в руку ремень, для нее самой был трагедией. Я помню, как она сидела битый час, шепча: "Мама не может бить детей!"

После первого класса она меня за хорошие оценки, примерное поведение привезла в Москву. У "Детского мира" я что-то не то сделал. Она села... Я сел рядом с ней и говорю: "А ведь ты меня не накажешь, потому что мама не может бить детей!" Это была, можно сказать, моя первая пародия.

У меня с ней были какие-то абсолютно доверительные, теплые взаимоотношения. Мне даже иногда хотелось, чтобы она меня ударила, что ли. А не по два, три часа объясняла, что вот это — плохо, это — хорошо. Мне так было трудно! Думал: "Господи, а ведь у кого-то просто!". Бах — и все, и пошел. А ведь этот один "бах", даже один раз в жизни, способен нанести ребенку психотравму, которая превращается в его психодраму на всю жизнь.

Я знаю женщину, которая помнит всю свою жизнь, как мама ее ударила за то, что она не так, как надо, подмела мусор... Она ее не может простить!

Это ужасно. Это все равно, что проглотить гвоздь и всю жизнь с этим гвоздем есть, говорить, любить и все остальное. Так что, родители, отменяйте этот достаточно примитивный, болезненный и в принципе бесполезный способ воспитания.

Екатерина Стриженова: "Я завидовала подруге, которую били ее родители"

Меня родители никогда не били. И я, признаться, завидовала моей школьной подруге Татьяне (мы с ней до сих пор встречаемся). Ее поколачивили за плохие оценки, за любые провинности. Я ей завидовала. "Как здорово! — казалось мне. — Вот дали тебе ремня — и пошла гулять". Меня же всегда сажали за стол переговоров. Своими душещипательными беседами родители давили на мою сознательность. Это была такая мера ответственности! Ты просто не мог поступить плохо.

Довольно рано за мной стал ухаживать мой муж Саша. Однажды мама нашла у меня в пиджаке его сигареты. Она так на меня посмотрела!.. Я сказала: "Мама, это не мои". И у нее не было ни тени сомнения. Я, кстати, до сих пор не курю. Это истина: если ребенку доверяют, если к нему относятся, как к взрослому, самостоятельному человеку, он очень старается не подвести родителей. Я не знаю, как , честно вам скажу. Потому что у меня две дочери. Боюсь, что, если бы я подняла ремень на них (смеется), я бы здесь не сидела. Мой муж безумно любит своих девочек — Александру и Анастасию... Это главные женщины в его жизни, помимо матери и жены.

Конечно, все идет от семьи — нормы поведения, границы дозволенного и недозволенного. Мы видим отношение мамы к папе, папы к маме, родителей к себе. И соответственно этому строим свою жизнь. Поэтому нельзя допускать, чтобы ремень как метод воспитания продолжал кочевать из поколения в поколение.

Как правило, родители хвалят своих детей гораздо реже, чем ругают. Когда ваш ребенок ведет себя хорошо (например, тихо-мирно строит город из конструктора) и не мешает вам заниматься своими делами, вы не прибегаете в комнату и не начинаете его за это хвалить. Но вот если он стреляет из пистолета по окну, ваша реакция будет незамедлительной. То есть в случае его хорошего поведения вы просто не обращаете на него внимания, а в случае плохого — обращаете и еще как! А ребенку важно и нужно ваше внимание. И если в его опыте нет (или крайне мало) опыта, когда за его хорошее поведение на него обращают внимание, то единственным способом его немедленного получения остается... Правильно, плохое поведение.

Еще одно негативное последствие отсутствия похвалы за хорошие поступки — угасание мотивации это хорошее совершать! Скажем, учился ребенок в первом классе почти на одни "пятерки". Родители к этому привыкли и стали воспринимать как должное. И вот приносит чадо "четверку" или, упаси бог, "тройку"... Со стороны родителей тут же следуют бурная реакция и даже наказание. Где справедливость? Почему большинство родителей склонны давать оценку плохому, а не хорошему?

Только если вы согласны принять два описанных выше условия, можно поговорить о наказаниях. Повторюсь, любое должно строиться на фундаменте, в основании которого лежат безусловная любовь и наличие необходимого количества похвалы и одобрения.

Двухстороннее соглашение

Когда ребенку исполнится 8-9 лет, имеет смысл обсуждать и совместно с ним договариваться о правилах поведения и наказаниях. Выработанные совместно договоренности малышу легче соблюдать. Включите в свод ваших правил и наказания для взрослых членов семьи. Например, если вы не выполнили свое обещание (не почитали сказку перед сном и т.п.), то...

Справедливо, последовательно, с любовью...

К сожалению, обойтись без наказания вообще невозможно. Но для того, чтобы свести к минимуму случаи, когда оно требуется, родители (воспитатели) должны четко придерживаться... основных правил наказания.

Наказание должно быть справедливым

Вот, например, достаточно типичная ситуация. По дороге в школу ребенок снял в холодную погоду шапку. Мама, увидев это в окно, делает ему замечание и требует, чтобы он надел шапку. Ребенок соглашается. На следующий день ситуация повторяется. Но в этот раз, увидев чадо без шапки, возмущенная мама повышает на него голос, говорит обидные слова, а в качестве наказания не отпускает гулять после уроков. Со стороны поведение мамы выглядит вполне логичным. Она беспокоится за здоровье своего малыша и наказывает его, лишив возможности выйти на улицу.

Считать это наказание справедливым или нет, зависит от одной детали. Если в предыдущей (первой ситуации) мама просто указала ребенку на необходимость надеть шапку, а теперь наказывает, что он снова ее снял, это будет для малыша обидным и несправедливым. Справедливым же оно будет, если после первого инцидента между ними состоялся разговор, в котором мама "объявила правила игры". Как вариант: если я отправила тебя в школу в шапке, то самостоятельно снимать ее (без специального моего разрешения) нельзя; если ты сделаешь это, я тебя не отпущу вечером гулять во двор. А еще лучше, если требование подкрепляется объяснением малышу, с чем связана необходимость ходить зимой в шапке и почему маме придется его наказывать в случае нарушения этого требования. Важно, чтобы ребенок понял суть происходящего, а не просто выполнил просьбу мамы и надел шапку. Не нужно рассчитывать на то, что его мышление уже в достаточной мере зрелое и необходимый вывод он сделает самостоятельно.

Используйте "Я-высказывания"

Отличный способ снизить накал конфликта — применение "я-высказываний". "Я-высказывания" — это когда вы вместо обвинений ребенка, начинающихся со слова "ты" (ты безобразно ведешь себя, ты разбросал игрушки, ты разозлил меня), говорите только о своих чувствах. "Мне очень мешает, что телевизор работает так громко", "Я волнуюсь, что уже вечер, а уроки еще не сделаны", "Я очень расстроилась из-за твоей двойки", "Я переживаю, когда..." Этот волшебный способ производит на детей потрясающий эффект. Любое обвинение заставляет защищаться и сопротивляться. А используя "я-высказывания", вы перестаете обвинять ребенка. Вы сообщаете ребенку о своих чувствах. И в большинстве случаев такая информация служит для него сигналом, что любимая мама или любимый папа страдают. Поверьте, любящему вас чаду вовсе не хочется доставлять вам страдание, поэтому с такой мотивацией изменение поведения; произойдет значительно быстрее.

Наказанный ребенок не должен чувствовать себя лишенным родительской любви.

Это, пожалуй, самое сложное в воплощении правило. Для того, чтобы его реализовывать, нужно больше говорить с ребенком и не жалеть времени на разъяснение того, почему тот или иной поступок плохой, почему его не стоит совершать. Не стоит наказывать чадо за впервые совершенный негативный поступок. Делать это нужно лишь в том случае, если ребенок уже информирован о том, что за подобное поведение он будет наказан.

Требования родителей должны быть последовательними.

Не кричи на меня

Иногда родители выражают свое недовольство и возмущение поступком ребенка тем, что "просто" кричат на него. Наказанием такое "самовыражение" родителей почему- то не считается: ведь присутствует только крик, нет никаких требований и санкций. А между тем ребенок воспринимает родительский крик как наказание, испытывая те же, если не большие, эмоциональные перегрузки, что и при других его видах.

Павел Соколов: "Отлучить от компьютера — посуровей, чем ремень, будет!"

Знаете, я свой ремень все-таки отправлю на вечное хранение в специальный сундук акции. Со всеми вытекающими последствиями. Хотя, честно признаюсь, считаю, что с детьми до пяти лет очень сложно управляться. Этим должны заниматься специально обученные люди. Дети, бывает, могут раздражать, реально очень серьезно раздражать.

О своем детстве скажу, что я от папы не получал ремня. Хотя однажды мог: он уже снимал его с себя. Я закричал, что это очень больно: "Папа, не надо! Я видел по телевизору, что так не надо делать!" Он испугался моего крика, отвел ремень, но ладошкой все-таки меня ударил, после чего я все понял.

А вот в школе я получал указкой по голове от учителя. Когда очень много вертелся. Но я все как-то переводил в шутку. В результате весь класс начинал смеяться, и учитель, кстати, тоже...

Зачем, скажите, взрослым заниматься рукоприкладством? С ребенком нужно уметь договариваться. Сказать, например, ему: "У тебя есть пять минут поиграть в компьютер". Или, наоборот, в наказание (посуровее, чем ремень, будет!) отнять у него возможность играть на компьютере.

Пример 1

Девочка любит играть с маминой косметикой. Обычно ее за это ругают. Но если мама увлечена перепиской в Интернете, то порыться в маминой сумке разрешается — лишь бы не мешала! Логично предположить, что, будучи наказанной за исследование косметички (когда мама не занята компьютером), девочка испытает обиду и воспримет все как несправедливость.

Пример 2

Уставший, раздраженный отец, придя с работы, набрасывается на сына за разбросанные на полу игрушки. При этом в других ситуациях, когда в его собственном состоянии нет очага раздражения, он на это не обращает никакого внимания. Таким образом, сын страдает из-за внутренних проблем отца.

В сознании ребенка в таких ситуациях возникает путаница из-за непоследовательного поведения родителей. Ситуаций, в которых за одни и те же поступки малыш может получить или не получить наказания, быть не должно. Это, кстати, относится и к ситуациям поощрения. Очень важны также оскорбления личности ребенка, приклеивания "ярлыков" (тупица, недотепа, болван). Помните старую мудрость: как вы яхту назовете, так она и поплывет.

Как воспитывать будем?

Ну а теперь пришло время познакомиться с тем, что есть "на рынке наказаний", и рассказать, как тот или иной вид воздействия на ребенка на нем скажется.

Родители тоже разные

Всех родителей в зависимости от предпочитаемого ими стиля воспитания можно условно разделить на две группы:

Мягкие родители

Они предпочитают воспитывать ребенка, не огорчая его. Такие мама и папа стремятся выработать желаемое поведение у детей с помощью увещеваний и объяснений. В силу своих собственных особенностей им нестерпима роль недруга для своего ребенка, пусть и на совсем небольшое время.

К наказаниям, которые использует эта группа родителей, даже само это слово не вполне применимо. Однако наступает момент, когда ребенок "выходит из берегов" и толерантная мама или папа хватаются за голову, осознав, что предыдущими способами воздействия на ребенка уже не обойтись. Нередко при таком стиле воспитания чадо "садится на шею".

Авторитарные родители

Они требуют полного подчинения себе и, не церемонясь, наказывают детей даже за малейшие отклонения в их поведении. Эта позиция опасна тем, что может привести к озлоблению и агрессивности ребенка. Иногда внутри одной семьи по отношению к малышу применяются обе модели воспитания (мама — мягкая, папа — авторитарный), что, безусловно, не ведет ни к чему хорошему. Родителям (и всем имеющим отношение к воспитанию ребенка) стоит договориться между собой о мерах воздействия на маленького человека, о том, в каких случаях какие виды наказания будут применяться (а какие не будут применяться никогда!), и неукоснительно этот договор соблюдать.

Наказания позорящие

Они унижают самолюбие и личное достоинство, особенно если имеет место публичное обсуждение проступков ребенка. Рано или поздно затаенная агрессия и обида малыша вырвутся наружу.

Навешивание "ярлыков" и обидные обзывания

Недопустимо называть ребенка тупицей, дрянью, неумехой и т.д. Такие слова серьезно понижают его самооценку и эмоционально отдаляют его от родителей.

Александр Буинов: "Политика кнута и пряника не приносит результата"

У меня было очень счастливое детство. Без юмора говорю, серьезно. Но однажды мама решила устроить мне "всемирную порку". Я испытал тогда только унижение перед девчонками (мы жили в коммунальной квартире на Тишинке). Перед ними без штанов находиться — это страшнее, чем быть битым ремнем. Это унижение я запомнил на всю жизнь. Но то, из-за чего я был наказан, продолжал делать все равно. Потому что ремень — не метод воспитания. Гораздо страшнее — психологическая травма.

Собаки, наверное, у всех есть, да? Я собаками сознательно занимаюсь лет с 13, даже учился в специальной школе собаководов. Так вот, воспитание животных очень похоже на воспитание детей. Политика кнута и пряника не приносит результата. Если собаку бьют, то она вырастает твоим тайным врагом и когда-нибудь тебе обязательно отомстит. Так и дети. Есели их бьют ремнем и наказывают физически, они потом накажут своих родителей, когда те будут немощными, как дети. Так, к сожалению, бывает не так уж и редко...

Игнорирование

Этот вид наказания заключается в том, что провинившегося ребенка как бы не замечают, с ним не разговаривают, избегают встречаться взглядом, ведут себя так, словно его вообще рядом нет, говорят о нем в его присутствии в третьем лице. Этот метод часто применяют "мягкие родители" в качестве крайней меры наказания. Имейте в виду, что игнорирование эффективно лишь в том случае, когда между ребенком и родителем существует близкий эмоциональный контакт и малыш боится его потерять.

Авторитарный приказ

К таким наказаниям относится знаменитый "угол" и другие виды ограничения активности детей. К авторитарному приказу имеет смысл прибегать в случаях серьезных нарушений правил поведения, которые могут привести к серьезным последствиям (например, травмам). И ребенок должен знать заранее, за что последуют наказания такого рода (например, драки между детьми и т.п.).

Ограничение прав, добавление обязанностей

"Два дня тебе запрещено играть в приставку", "сегодня ты не сможешь пойти в гости к Мише", "завтра должен будешь пропылесосить всю квартиру"... Знакомые фразы? Что ж, они не запретные, однако будет лучше, если о подобных наказаниях имеется предварительная договоренность с ребенком. Например: "если после завершения игры, ты не будешь убирать игрушки, то..." Или: "если будет превышено оговоренное время нахождения у компьютера, то на следующий день ты вообще его не включаешь". При этом важно сделать ваши условия именно правилами, о которых ребенок знает заранее. В конце концов он усвоит: каждый раз в случае нежелательного поступка будут наступать определенные последствия.

К этой же группе можно отнести наказания, связанные с лишением ребенка каких-либо удовольствий (например, десерта, если он ел макароны руками), или игрушек (если они были разбросаны), или похода в кино. Однако и тут нужно помнить, что малыш должен быть в курсе "правил игры" и знать, за какие проступки он может быть лишен удовольствий. Дети болезненно реагируют, когда правила "меняются по ходу игры". Обычно они достаточно чутки, чтобы понять, когда вы просто ищете повод отказаться от своего обещания (пойти в кино). Чтобы сохранить доверительные отношения, лучше сослаться на плохое самочувствие, чем начать припоминать проступки ребенка.

Правила для наказания

Не пропускайте и не откладывайте наказания. Оно должно следовать сразу за проступком. Ребенку нужно осознавать безусловность установленного вами правила. Назначайте наказания спокойным голосом и доброжелательным тоном.

Не используйте необоснованных обвинений, неправомерность которых маленький человек не может опротестовать ("Ты такой же, как твой отец", "Из тебя никого не вырастет ничего путного" и т.п.). В таких ситуациях ребенок чувствует себя униженным, а не наказанным.

Никогда не играйте на слабых сторонах ребенка — например, не оставляйте его запертым в темной ванной, зная, что он боится темноты. Такого рода наказания могут нанести не поправимый ущерб его психике.

Физические наказания

Этот вид наказания имеет смысл применять только тогда, когда исчерпаны все другие методы воздействия: убеждение, объяснение неприемлемости соответствующего поведения, лишение ребенка каких-либо удовольствий. Нужно четко осознавать, что физическое наказание неприемлемо по отношению к подросткам, а также к детям, чье нежелательное поведение обусловлено болезнью (например, энурезом, синдромом гиперактивности и т.п.). Хотя по большому счету правы те родители, которые считают физическое воздействие на любого ребенка недопустимым никогда и ни при каких обстоятельствах.

Досчитать до десяти!

Большинство родителей переживают, если "сорвались" и несправедливо наказали ребенка. Придя в себя, они испытывают чувство вины перед ним. Следствием этого могут стать подарки, послабления в режиме и другие поступки, свойственные виноватому человеку. Понять родительские вспышки можно — ведь они связаны не только с самим актом непослушания ребенка, но и с собственными эмоциями, состоянием — все мы живые люди! Но существенно сократить количество таких вспышек может любой человек. Попробуйте чаще пользоваться проверенным способом — мысленно считать до 10 перед тем, как реагировать тем или иным способом на нежелательное поведение ребенка. Досчитать до 10 — это приблизительно 5 секунд. Поверьте, за это время может многое измениться. Наш мозг, способный совершать миллионы операций в секунду, успеет оценить смысл случившегося, побывать в шкуре провинившегося и, возможно, выбрать другое действие вместо крика или физического наказания.

Выдержке имеет смысл учиться и еще по одной причине. Дети умело играют на подобных состояниях родителей, используя их расшатанные нервы. Они умеют искусно довести папу до того, чтобы он "перегнул палку", зная, что нужно обязательно дождаться "взрыва". Потому что после этого он сходит в магазин и принесет чипсы или разрешит смотреть телевизор до ночи. Научившись сдерживать первые эмоции, вы сумеете избежать подобных манипуляций со стороны любимых сыновей и дочерей.

Что такое прощение?

Простить означает, что вы никогда не будете припоминать проступок своего чада и использовать его в качестве "козыря" при дальнейших разногласиях. Ребенок, перед тем как попросить прощения, должен точно знать, в чем конкретно он провинился. Лучше, если он сам это сформулирует. Поэтому каждый раз, когда ребенок просит прощения, важно задать ему вопрос: за что именно ты его просишь? Вы можете быть удивлены ответом... Стоит также спросить ребенка: "А как ты поступишь в следующий раз?" Услышав правильный ответ, похвалите. И будьте готовы сами попросить у сына или дочери прощение, особенно если вы не сдержались, накричали или применили силу. Некоторые родители считают, что просить прощения у ребенка — это проявление слабости перед детьми. На самом деле, извиняясь, вы покажете свою силу и подадите хороший пример того, как это делается.

Камышовый стимул

В минувшем столетии дисциплина и методы ее достижения в русских школьных классах представлялись обществу строгими, хотя значительно отличались от тех, что были, к примеру, в Англии и Германии. О том можно судить по следующему опыту.

Некая учительница, госпожа Ериканова из Нижнего Новгорода, была отправлена Городской управой в 1908 году за границу. Там она знакомилась с постановкой начального образования детей. После своей командировки Ериканова рассказывала, как была удивлена беспрекословной дисциплиной в классе. Немецкий преподаватель сказал ей, что для того у учителей есть хороший способ возбуждать внимание школьников к занятиям на уроке.

В каждом классе имелись... камышовые палки в полтора-два аршина длиной, хранившиеся в учебных шкафах. В нужный момент преподаватель без крика и лишнего напряжения вполне спокойно показывал палку детям, после чего они все, как один, притихали и следили за его объяснениями.

Была и еще одна простая мера наказания. Провинившегося ученика ставили в угол и оставляли в классе после занятий. Ребенку, естественно, хотелось двигаться, играть, гулять, а он мог лишь наблюдать за сверстниками, сдерживая свои порывы.

При обучении маленьких немцев главным делом была работа в классе. Самостоятельных заданий на дом задавали очень мало. Во время занятий дети очень старались, аккуратно посещали учебные заведения. Если же, случаем, имели место самовольные прогулы, то за это родителям учащихся грозил денежный штраф. Подобному штрафу подвергались также хозяева или мастеровые, ученики которых обязаны были ходить в школу. В том случае, если школьный штраф не оплачивался (по принципиальным причинам или денежной недостаточности), виновника-взрослого могли заключить в тюрьму на срок, определенный законом. Эти порядки складывались в школах Германии в течение долгих десятилетий. В немецком обществе на этот счет в 1870-х годах родился даже афоризм о том, что не армия, а германский школьный учитель разгромил Францию в только что завершившейся войне.

Авторская статья

Обсуждение Мне кажется, ваш сын прав и наказывать не а что.

я не знаю, моя мать просто перетерпела этот период, не испортив со мной отношений, мне самой было не сладко от того, что меня "несло", сильно хамить я не решалась, воспитание не то было, у нас вообще грубые слова в семье не употреблялись особо, так что сейчас Вы слышите ровно то, что когда-то слышала Ваша девочка.. моему сейчас тоже 15, он тоже может вопить по поводу и без, но не хамит, опять же по причине того, что и по отношению к нему никогда хамства не было в семье, он просто не умеет этого делать, ну, либо не считает возможным делать это по отношению ко мне.. на счет отношений с сестрой - не суйтесь, думаю, что она не зря ревнует, я тоже жутко ревновала к средней (и, поверьте, поводов было предостаточно, которые мама не видела или не считала поводами вообще), у нас с ней 5 лет разницы и отношения у нас с ней были плохие вплоть до ее подросткового возраста, только тогда мы нашли общий язык и поддерживали нейтралитет, а потом и подружились.. если бы мать вмешалась тогда, шансов на хорошие отношения с сестрой у нас уже не было бы.. Да период не простой, часто Вы обнимете свою девочку, просто так, даже когда она кричит и хамит? меня бы это остановило в 2 секунды..

Лишать компа бесполезно, правильно, только озлобленность будет.

Поговорите о том, что суицид (и узрозы суицида) воспринимаются обществом как полная психическая ненормальность (таких сразу же ставят на психиатрический учет, ограничивают в ряде возможностей - нельзя водить машину, работать во многих сферах, учится тоже не везде и т.п.). +Самоубийство - страшный грех во всех религиях. Здесь религиозная оценка и светская оценка совпадают. Скажите, что не хочет жить - пойдем к психиатру. Продолжит - сходите, как минимум, к психологу (там скажите без девочки, что это форма шантажа, как оно и есть на самом деле). Это нельзя оставлять так, если есть мысли, могут быть и попытки демонстраций, неопасные, с точки зрения подростка, а фактически потом по разному выходит (в России медики все же часто начинают не с формальных правил, а с объяснений глупости действий, а у Вас - не знаю).

Всю ветку не читала, но у нас за омлет (по мимо увесистого подзатыльника и моралей) как минимум месяц ребенок бы САМ накрывал на стол себе (т.е. всем накрыли а ему нет) САМ мыл посуду и вобще не умеешь принмать обслуживание с благодарностью - обслуживай себя сам.

Раздел: Отношения с родителями (как наказать подростка за хамство). Наказание. Наказание или активное слушание: что лучше? Версия для печати. И наказание в виде запрета на прогулки с любимым мальчиком на месяц.

Обсуждение

Девочка физически развитая? У них год ПМСа, у рано развивающихся дев, пойдут месячные и ребенок улучшится обратно.

Дочка нагрубила всера мне, позавчера бабушке, сегодня еще одной бабушке (шли вместе с нею и подругами из школы, бабушку довели до слез). Видимо, "выпендривалась" перед подругами (в последнем случае). А в остальном, мне кажется проверяла границы дозволенного еще разок. Поговорили, вроде поняла, с наложенным наказанием согласилась. Наказание - неделя без компа/телевизора, бабушка забирает из школы и идет домой только с ней одной, без компаньонов (до конца недели). При дальнейшей грубости вместе с дочкой обращаемся к классной руководительнице (она у нас имеет выход на психологов) с просьбой посоветовать специалиста. Последнее, кажется, самое действенное.

Всем большое спасибо!

Тут не о наказании мальчика надо думать, а о плодах своего воспитания. Мальчик как раз меньше всех виноват. Только не жалейте его, как несправедливо наказанного, но и не превышайте степень давления, тогда только обозлится на всех и вся, стоит донести мысль, что...

Обсуждение

Очень вам сочувствую. По-моему -- НЕ наказывать. Ребенок должен прочувствовать, что это не обычная шалость, за которую лишают компа, прогулок и т.п., а несколько выходит за рамки. И постараться как можно больше выплеснуть на него Ваших эмоций. Это Вам страшно за его будущее, если он с 12 лет пытается пить и стоит на учете в милиции. А ему наверно кажется, что это на уровне "прогулять урок"... И еще -- напустить папу по полной программе. А на будущее -- серьезно задуматься о смене его круга общения. У него какая-то совершенно неподходящая компания, чесслово...

А вообще покупать ребёнку крутой телефон – не вижу смысла – это средство контроля за ребёнком, а не игрушка, минимальный набор функций и всё, для остального есть внешкольное время с компьютерами и игровыми приставками, честно скажу у меня даже играющий в метро взрослый вызывает недоумение…

Попробую свои "5 копеек". Имею такого же "младенца" 13-ти лет с похожими проблемами: он, правда, в телефон не играет, ибо изначально была куплена самая дешевая "Моторолла", которую он из-за "непрестижности" и в школу не берет, зато отношения выясняет, либо просто ворон считает. В первой четверти просто на все "забил", кроме математики-физики, посему имеем соответствующий результат - двойку по литературе. Самое забавное, что у него шок был, когда ему эту двойку выставили, он-то надеялся, что тройкой обойдется. Вроде осознал, что заигрался, посмотрим... И разговор об авторитете у нас с ним тоже состоялся, дитя все пыталось мне объяснить, что, мягко говоря, не вызывает у него учительница этого пресловутого авторитета. На что я ему попыталась объяснить 2 вещи:

1. Авторитет - вещь в том числе обоюдная, т.е. доказываемая. Пусть ребенок попытается заработать свой авторитет у учителя доказав, что у него в черепной коробке что-то имеется, а не голыми эмоциями.

2. Педагог - это такой же талант, т.е. встречается не на каждом шагу; умение учится, в свою очередь, тоже талант, которым мой ребенок не обладает, ибо просто эксплуатирует некие способности, а талант, как известно, это только 10% способностей.

- Почему общество нуждается в порядке?

- Какова роль законов в жизни общества?

- Почему законопослушный человек вызывает уважение?

- В каком случае наказание считается справедливым?

Знать закон смолоду

В книге писателя Н. И. Ветрова «Если бы я знал закон» есть письмо, присланное из воспитательно-трудовой колонии бывшим учеником 9 класса Мишей С. своему классному руководителю. Вот отрывок из этого письма: «...Сейчас, когда прошло два года моего пребывания здесь, я оглядываюсь назад и проклинаю тот день, когда пошёл с ними на дело. Мне казалось это каким-то геройством... Думал ли я о последствиях? Нет! Откровенно говоря, я не знал, что закон так строг и что есть в нём конкретные статьи, называющие наши действия преступлением. И, только сидя перед следователем, стал вникать в понятия «закон», «преступление», «наказание». Не думайте, что я не слышал этих слов раньше. Но содержания их просто не знал. А теперь считаю оставшиеся дни... Поверьте мне, как хочется на свободу...»

Из этого письма ты, конечно, понял, что с бывшим школьником случилась беда. Почему это произошло? Почему государству порой приходится привлекать к ответственности и наказывать да-йсе несовершеннолетних?

Законопослушный человек

Тебе наверняка приходилось слышать слово «законопослушный». Нетрудно понять, что речь идёт о человеке, который соблюдает законы - послушен им. Только не думай, что законопослушный человек - это пай-мальчик, боящийся сделать лишнее движение, чтобы, не дай бог, не нарушить закон. Именно законопослушное поведение предполагает активную, осознанную, полезную для общества деятельность. Законопослушный человек уверенно пользуется всеми правами, честно выполняет свои обязанности. Можно сказать, что руками законопослушных людей создаются богатства нашей страны.

Законопослушные люди составляют большую часть нашего народа. Это нормально, когда люди хотят жить в обстановке, где царят порядок и справедливость.

Путешествие в прошлое

В первобытном обществе действовали правила, с помощью которых поддерживался порядок. Среди них особое место занимали табу и принцип талиона.

Слово «табу» означает «запрет». Запреты охватывали все стороны жизни людей: еду, одежду, охоту, отдых и даже слова. Например, нельзя было произносить имя бога, имя умершего или священного животного. Нельзя было есть определённую пищу, например сердце.

Талион значит «возмездие». Принцип талиона гласил: «Наказание есть возмездие за вину, и потому оно должно быть равным преступлению». Это правило выражается образным изречением «Око за око, зуб за зуб».

Современный человек в талионе может усмотреть одну лишь жестокость. Однако для древних людей талион служил способом ограничить наказание: не больше того, чем сделали тебе. Ибо случалось, что отмщение было более жестоким, чем само преступление. Например, за убийство сородича мстители из его рода порой стремились уничтожить не только самого убийцу, но и весь его род, включая детей и стариков. Пострадавшие отвечали такой же жестокостью. В кровопролитной войне противники могли почти целиком истребить друг друга.

Принцип талиона служил своеобразной мерой справедливости. В дальнейшем табу и талион оказывали сильное воздействие на составителей законов.

В каких детских играх есть правила, напоминающие первобытное табу? А существуют ли подобные правила в нашей повседневной жизни?

Противозаконное поведение

Ах, какая это коварная штука - малозначительный проступок! Многие привыкли закрывать на него глаза - пусть, мол, немного пошалят. Но юристы предостерегают: от такого проступка до грубого нарушения общественного порядка - один шаг. И этот шаг зачастую такой предательски неожиданный: вроде бы и не хотел ничего плохого - и вдруг беда.

Как ты думаешь, можно ли называть любителями спорта болельщиков, которых изобразил художник? Почему поход на стадион закончился для них в отделении внутренних дел?

Возьмём такой случай. Любил парнишка пострелять из рогатки. Сначала целился в банку, потом в птичку, а затем в человека - пошутить хотел. Выстрелил камешком - и попал случайно в глаз. Вот и всё - предательский шаг сделан, беда пришла: человек пострадал, может быть, даже стал инвалидом на всю жизнь. Это уже нарушение закона, которое определяется как преступление против жизни и здоровья.

Противозаконным называют такое поведение, которое запрещено законом. Ну а если в законе нет запрета на какой-либо поступок? Значит, такой поступок не является нарушением закона. Например, в законе не записано, что нельзя рассказывать о какой-нибудь тайне, которую тебе доверил друг. А ты, извини, проболтался. Друг вправе обидеться. С точки зрения морали ты поступил подло. Но никакого государственного закона при этом не нарушил.

Однако, если кто-либо передаст иностранцам сведения, составляющие государственную тайну (если он, конечно, её знает), это настоящее и очень тяжёлое нарушение закона. Потому что закон строго запрещает так поступать.

Почему же противозаконное поведение запрещено? Ответ прост: такое поведение ведёт к нарушению порядка в обществе. А юристы ещё добавляют: оно вредит людям, всему обществу.

Противозаконное поведение - это такое поведение, которое, во-первых, запрещено законом, а во-вторых, причиняет вред людям, всему обществу.

Закон наказывает

Ещё древнеримские законодатели утверждали: закон учит жить честно, каждому воздавать по заслугам. И сегодня в наших законах записано, что за нарушением следует наказание, а само наказание должно быть справедливым.

Как же добиться справедливости? Ведь не может быть одинаковым наказание, например, для зайца за безбилетный проезд в транспорте и для вора, ограбившего квартиру. Грабёж, несомненно, является более вредным для общества, чем безбилетный проезд. Значит, и наказания будут разные. Юристы так и говорят: наказание зависит от вреда, причиняемого нарушением. Следовательно, если учитывать, какой вред принесло нарушение, можно установить, справедливо ли наказание.

В зависимости от степени вреда нарушения разделяют на две группы. К одной относят преступления - наиболее вредные нарушения. Наш закон (Уголовный кодекс) содержит их перечень. Это нарушения, которые направлены против здоровья и жизни человека (убийство, побои, истязания и др.), против его чести и достоинства (похищения людей, оскорбление, клевета и др.), против прав и свобод граждан (нарушение равноправия граждан, нарушение правил охраны труда и др.). Преступления могут быть направлены также против собственности (кража, грабёж, вымогательство и др.), общественной безопасности и порядка (терроризм, захват заложников, хищение оружия и др.).

Справедливо, что за преступления положены очень суровые наказания. Они указаны в Уголовном кодексе. Основные виды наказаний - это исправительно-трудовые работы и лишение свободы.

Другая группа - проступки. К ним относят, например, мелкое хулиганство. Закон (Кодекс об административных правонарушениях) даёт ему чёткое определение. Это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. К проступкам закон относит также и нарушение различных правил общественного порядка: дорожного движения, пожарной безопасности, экологических правил и т. д. За подобные нарушения наказывают предупреждением, штрафом, лишением специальных прав (вождения автомобиля и др.).

К проступкам относятся нарушения, которые причиняют вред чужому имуществу. Закон (Гражданский кодекс) требует полностью возместить причинённый ущерб. Если, например, кто-то взял чужой велосипед и сломал его, то он обязан починить или заплатить за него.

Бывают различные нарушения дисциплины по месту работы или учёбы (например, опоздания, прогулы). Согласно закону (Трудовому кодексу) за такие нарушения могут сделать замечание, объявить выговор и даже уволить, исключить.

К сожалению, среди нарушителей закона встречаются и несовершеннолетние (совершеннолетие в нашей стране наступает с 18 лет).

Многие из них, оказавшись в полиции, перед следователем, уверяют, что не собирались нарушать закон, даже не думали об этом.

Может быть, они не знали, что нельзя ломать телефоны, скамейки, чужие автомобили, бить стёкла, фонари, лампочки? Может быть, не понимали, что нельзя оскорблять прохожих, устраивать драки, после чего у пострадавших появляются телесные повреждения - ушибы, раны, вывихи, переломы? Они считали, что это безобидная шалость - силой отнимать у младших школьников вещи, залезать в чужой карман или в чужой автомобиль, магазин, дачу?

Может быть, малолетние нарушители закона действительно не осознают, что наносят вред людям? Нужно ли наказывать таких «несмышлёнышей»? Что ты об этом думаешь?

Закон суров, но справедлив. А незнание закона не является оправданием. Закон наказывает каждого нарушителя. Однако несовершеннолетних он всё-таки щадит. Ибо возраст нарушителей является обстоятельством, смягчающим вину. Закон устанавливает ответственность за все виды нарушений с 16 лет, а за самые тяжкие - с 14 (например, за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, грабёж, терроризм или ложное сообщение об акте терроризма, за хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, за приведение в негодность транспортных средств и др.).

К тому же к несовершеннолетним применяются не все виды наказаний, установленные для взрослых. Если подросток впервые совершает не очень тяжкое нарушение, к нему применяют меры воспитательного воздействия.

Но не надо думать, что общественно вредные действия в раннем подростковом возрасте вообще остаются безнаказанными. Безнаказанность обещают подросткам более взрослые подстрекатели: «Давай, ты же несовершеннолетний! Тебе всё равно ничего не будет!» Это подлая ложь. И конечно, предательство - прятаться за спину ребёнка. Закон считает подстрекателя соучастником преступления и сурово его наказывает.

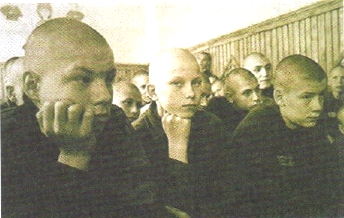

Малолетнего нарушителя вместе с родителями для начала могут вызвать в комиссию по делам несовершеннолетних, поставить на учёт в полицию, наложить штраф на родителей. Однако, если нарушения будут повторяться, несовершеннолетнего направляют в специальное воспитательно-трудовое учреждение закрытого типа: с 11 лет - в спецшколу, а с 14 - в воспитательно-трудовую колонию (ВТК). Такие учреждения, как ты сам догадываешься, - суровая школа. Если дома ты можешь жить, как тебе удобно (пойти, куда нужно, встречаться, с кем захочется, посмотреть телевизор, когда тебе интересно), то в колонии, за высоким забором с охраной и колючей проволокой, действует строжайший режим. Всё по расписанию: сон, еда, учёба, труд, приготовление уроков, свободное время, отбой. О джинсах и кроссовках забудь - у всех единая тёмная униформа. Всюду - строем. За нарушения - штрафной изолятор: мрачная, пустая комната, где даже кровать откидывается от стены только на ночь... Короче, лучше туда не попадать.

Подростки в воспитательно-трудовой колонии

И всё-таки, принимая строгие, но справедливые меры к нарушителю, государство, конечно, не мстит ему. Оно хочет одного - помочь оступившемуся подростку вернуться к нормальной жизни.

Проверим себя

- Кого называют законопослушным человеком?

- В чём коварство мелкого нарушения порядка? Объясни на примере.

- По каким признакам определяют противозаконное поведение?

- Какое наказание считается справедливым?

- Почему все нарушения разделяют на разные группы? Какая разница между этими группами?

- Как закон относится к несовершеннолетним нарушителям? Чего хочет добиться государство, наказывая несовершеннолетних нарушителей?

В классе и дома

- Ты знаешь, что бывает поведение, которое вызывает моральное осуждение. Но есть и такое, за которое наказывает закон. Как ты думаешь, чем моральное осуждение отличается от наказания по закону?

- Французский учёный Пьер Буаст (1765-1824) призывал «всегда соизмерять наказания с нарушениями, иначе они будут мщением». Подумай, к чему призывал учёный. Какое слово ты употребишь, чтобы выразить мысль о соответствии наказания преступлению? Найди в тексте фразу, подтверждающую это мнение.

- Представь ситуацию. Ребята повздорили, и один сильно толкнул другого. У него упали и разбились очки. Какие последствия могут наступить после этого для толкнувшего? Почему ты так считаешь? Найди в тексте фрагмент, который подтвердит твою мысль.

- Парень нацарапал на крыле чужого автомобиля какой-то рисунок. Как ты оцениваешь этот поступок: как мелкое нарушение порядка или как нарушение закона? Объясни.

- Ребята заспорили. Один говорит: «Кому нет 16 лет, тому ничего не будет, даже за очень серьёзное нарушение». Другой отвечает: «Нет, будет, за очень серьёзное - будет». Кто из них прав? Объясни.

Учимся уважать закон

- Помни, что законопослушные люди составляют основную часть нашего народа. А законопослушное поведение - это нормальное, привычное поведение большинства людей.

- Никогда не забывай, что мелкое нарушение порядка не только мешает людям, но и всегда находится на грани нарушения закона.

- Учти, закон не любит, когда его нарушают. И строго наказывает всех нарушителей, даже несовершеннолетних.

- Знай, что у государства есть много способов наказать нарушителя. И делает оно это для того, чтобы восстановить справедливость.

Принцип справедливости изложен в ст. 6 УК:

«1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».

Этот принцип справедливости конкретизируется в общих началах назначения наказания. Ими установлена обязанность суда учитывать при назначении наказания те же обстоятельства, о которых

сказано в ст. 6. Справедливость наказания означает соответствие его тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

УК 1960 г. не содержал прямого указания на необходимость назначения именно справедливого наказания Однако такой вывод вытекал из общих начал назначения наказания, которые перечислялись в ст. 37 Кодекса. Помимо этого, в ст. 347 УПК было зафиксировано: «Не соответствующим тяжести преступления и личности осужденного признается наказание, когда оно хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующим уголовным законом, но по своему характеру является явно несправедливым как вследствие мягкости, так и вследствие суровости».

Нарушение принципа справедливости наказания является основанием для отмены или изменения приговора (ст. 342 УПК).

Например, В была осуждена Черемушкинским районным судом Москвы за убийство своего ребенка при родах (по УК 1960 г) к семи годам лишения свободы Учитывая, что она явилась с повинной, раскаялась в содеянном, преступление совершила впервые в связи с неблагополучными семейными обстоятельствами, а также положительные характеристики, Президиум Московского городского суда, рассмотрев протест заместителя Председателя Верховного Суда, снизил срок лишения свободы до трех лет1

Наказание должно осознаваться преступником как необходимый результат его собственного деяния.

Пределом наказания должен быть предел его деяния. Чрезмерно мягкое наказание способно породить как у самого преступника, так и у других лиц чувство безнаказанности. Оно не удерживает от совершения новых преступлений, т.е. не достигает стоящей перед наказанием цели – предупреждения совершения новых преступлений. Кроме того, оно не соответствует цели восстановления социальной справедливости (ст. 43 УК). Завышенное наказание создает чувство обиды, несправедливости, даже озлобления, неверия в законность, что существенно мешает исправлению осужденного, т е. опять-таки достижению целей наказания.

Обобщая опыт судебной практики применения наказания, высшие судебные инстанции рекомендуют судам при назначении наказания не переоценивать его возможности, полагая, что суровым наказанием можно эффективнее достичь стоящих перед ним целей. Как уже отмечалось, как раз наоборот, оно способно затруднить достижение этих целей.

1 ВВС РСФСР 1988 №9 С 15

Глава XVI. Назначение наказания

§ 1. Общие начала назначения наказания

В то же время недопустимо назначение неоправданно мягких мер наказания лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, либо лицам, ранее судимым, не желающим отказываться от совершения преступлений1.

За кражи А. был условно осужден к двум годам лишения свободы. Между тем он ранее дважды был судим за кражи, освободился из мест лишения свободы и менее чем через два месяца после этого вновь совершил две кражи, в том числе с проникновением в жилище. Кроме того, по месту работы, где он проработал непродолжительное время, характеризовался крайне отрицательно, допускал прогулы, появлялся на работе с нетрезвом виде, неоднократно подвергался взысканию. Ошибка суда при назначении наказания А была исправлена Президиумом Московского областного суда, отменившим приговор за мягкостью наказания2.

За преступлением следует возмездие - таков непреложный закон социума. При этом важно, чтобы оно, в зависимости от характера и общественной опасности содеянного, было справедливым и адекватным. Вот почему общественность немало удивили итоги проверок на предмет обоснованности отдельных судебных решений, которые недавно озвучил прокурор Восточно-Казахстанской области Хаким Кушкалиев.

Так, два великовозрастных отморозка Ержан Смаилов и Дамир Амрешев за разбой и групповое изнасилование получили по... два года условно, а сельчанин Федор Лубягин, похитивший мешок дров стоимостью двести тенге, приговорен к шести годам лишения свободы. К моменту пересмотра приговора он уже успел отсидеть половину срока. Трехлетнее содержание незадачливого воришки обошлось государству в 720 тысяч тенге.

Как-то в Интернете довелось наткнуться на любопытную информацию об американском судье Майке Циконетти. Пока мы безрезультатно бьемся, а по большей части только говорим о развитии системы альтернативных наказаний, продвинутый юрист настолько разнообразил и персонифицировал приговоры, что некоторые вполне могли бы пополнить энциклопедию курьезов. В то же время приговоры, вынесенные судьей, привлекают актуализацией морально-нравственного начала, стремлением воздействовать на внутренний мир правонарушителя, пробудить его совесть.

Майк Циконетти всегда предоставлял подсудимому выбор - получить тюремный срок или согласиться с «креативным приговором». К примеру, человека, у которого нашли заряженный пистолет, он отправил в морг, чтобы тот прочувствовал возможные последствия своего легкомыслия и неосмотрительности. Шумным соседям предложил вместо рока целый день слушать классическую музыку в лесу. Мужчину, обозвавшего полицейского свиньей, он обязал два часа стоять в центре города с боровом, украшенным табличкой с надписью: «Это не офицер полиции».

У нас же до сих пор не применяются прописанные в Уголовном кодексе санкции, такие как общественные и исправительные работы, домашний арест. А между прочим, применение «трудотерапии» выгодно как в экономическом, так и в воспитательном плане. Что же мешает их внедрению? С этим вопросом мы обратились к судье Верховного суда Раисе ЮРЧЕНКО.

Альтернативные наказания, - пояснила Р. Юрченко, - не вводятся в действие в течение длительного времени, поскольку отсутствуют условия для их исполнения.

Назначению наказания в виде исправительных работ, заметила судья, нередко препятствует статья 43 Уголовного кодекса. Как правило, преступления совершают безработные, а также лица, живущие за счет случайных заработков. Указанная норма запрещает назначение таких работ нетрудоспособным гражданам, лицам, не имеющим постоянного места работы, учащимся с отрывом от производства.

Согласно уголовно-исполнительному законодательству, сказала далее Раиса Николаевна, исправительные работы должны производиться в определенных местах. При этом законом предусмотрено, что работодатель обязан не только следить за поведением осужденного, учитывать отработанное время, но и перечислять заработанные им деньги в доход государства. Возникает закономерный вопрос: почему функции исполнения приговоров и наказаний возлагаются на работодателей, в то время как для этого есть специальные органы? С учетом существующих реалий, подчеркнула судья, если не будут внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс, количество лиц, подвергнутых лишению свободы, вряд ли существенно сократится.

Сплошь и рядом преступления совершают лица, имеющие непогашенные судимости. В таких случаях, согласно статье 59 Уголовного кодекса, должно назначаться самое строгое наказание, то есть лишение свободы. К чему это приводит, судья проиллюстрировала это следующим примером. За кражу курицы законодатель допускает максимальное наказание в виде трехлетнего лишения свободы. Та же кража во второй раз может повлечь пятилетний срок изоляции. А в третий при непогашенных предыдущих судимостях за курицу преступник может получить от трех до десяти (!) лет тюремного заключения.

Только внесение соответствующих коррективов в законодательство, а также исключение из правоприменительной практики судебных ошибок, подытожила судья, позволит соблюсти важнейшие принципы уголовного закона - индивидуализацию и справедливость наказания.

Если ранние представления о наказании чаще укладывались в примитивную формулу «око за око», то сегодня у смертной казни тоже есть альтернатива. В порядке помилования она может быть заменена пожизненным заключением. Мнения по поводу применения смертной казни отличаются полярностью. Приверженцы радикального направления говорят, что смертный приговор - акт возмездия, и проявлять гуманность к тем, кто попрал общечеловеческие устои, пренебрег жизнью людей, неразумно. Но преступление преступлению рознь - тяжкая «бытовуха» и терроризм различны по числу жертв и масштабам последствий. Сторонники гуманистических традиций считают, что узаконенное убийство не менее отвратительно и, в принципе, не влияет на показатель особо тяжких преступлений. Еще один немаловажный аргумент, выдвигаемый противниками смертной казни, - вероятность судебной ошибки. В свою очередь, представители духовенства утверждают, что убийство - ничем не оправданный смертный грех.

Как бы то ни было, дискуссии о «вышке» будут и впредь волновать общественность. И в этих спорах нередко моральные и материальные аспекты вступают в контрадикцию. Именно обременительность расходов на содержание осужденных - один из распространенных аргументов сторонников крайней меры. Кстати, по данным пресс-службы КУИС Министерства юстиции, осужденных, для которых мир на всю оставшуюся жизнь сузился до четырех стен и скудной арестантской пайки, в Казахстане сейчас десять человек.

Другие заключенные, рано или поздно «отмотав» положенный срок, возвратятся домой, в семьи или в специальные дома-интернаты. Сказать, что сегодняшние условия в колониях и тюрьмах способствуют перевоспитанию преступников, было бы слишком самонадеянно. Поэтому в случае, если подсудимый совершил незначительное преступление, лучше предоставить возможность оступившемуся загладить вину, цивилизованно урегулировать возникший конфликт, возместить причиненный вред.

Наказание должно быть адекватным и справедливым, только тогда оно будет способствовать нравственной переоценке осужденным избранной линии поведения в обществе, его раскаянию и исправлению.

Татьяна БРЕДИХИНА

Давайте вспомним

Почему общество нуждается в порядке? Какова роль законов в жизни общества?

Обсудим вместе

Почему законопослушный человек вызывает уважение? В каком случае наказание считается справедливым?

Знать закон смолоду

В книге писателя Н. И. Ветрова «Если бы я знал закон» есть письмо, присланное из воспитательно-трудовой колонии бывшим учеником 9 класса Мишей С. своему классному руководителю. Вот отрывок из этого письма: «...Сейчас, когда прошло два года моего пребывания здесь, я оглядываюсь назад и проклинаю тот день, когда пошёл с ними на дело. Мне казалось это каким-то геройством... Думал ли я о последствиях? Нет! Откровенно говоря, я не знал, что закон так строг и что есть в нём конкретные статьи, называющие наши действия преступлением. И, только сидя перед следователем, стал вникать в понятия «закон», «преступление», «наказание». Не думайте, что я не слышал этих слов раньше. Но содержания их просто не знал. А теперь считаю оставшиеся дни... Поверьте мне, как хочется на свободу...»

Из этого письма ты, конечно, понял, что с бывшим школьником случилась беда. Почему это произошло? Почему государству порой приходится привлекать к ответственности и наказывать даже несовершеннолетних?

Законопослушный человек

Тебе наверняка приходилось слышать слово «законопослушный». Нетрудно понять, что речь идёт о человеке, который соблюдает законы - послушен им. Только не думай, что законопослушный человек - это пай-мальчик, боящийся сделать лишнее движение, чтобы, не дай бог, не нарушить закон. Именно законопослушное поведение предполагает активную, осознанную, полезную для общества деятельность. Законопослушный человек уверенно пользуется всеми правами, честно выполняет свои обязанности. Можно сказать, что руками законопослушных людей создаются богатства нашей страны.

Законопослушные люди составляют большую часть нашего народа. Это нормально, когда люди хотят жить в обстановке, где царят порядок и справедливость.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

В первобытном обществе действовали правила, с помощью которых поддерживался порядок. Среди них особое место занимали табу и принцип талиона.

Слово «табу» означает «запрет». Запреты охватывали все стороны жизни людей: еду, одежду, охоту, отдых и даже слова. Например, нельзя было произносить имя бога, имя умершего или священного животного. Нельзя было есть определённую пищу, например сердце.

Талион значит «возмездие». Принцип талиона гласил: «Наказание есть возмездие за вину, и потому оно должно быть равным преступлению». Это правило выражается образным изречением «Око за око, зуб за зуб».

Современный человек в талионе может усмотреть одну лишь жестокость. Однако для древних людей талион служил способом ограничить наказание: не больше того, чем сделали тебе. Ибо случалось, что отмщение было более жестоким, чем само преступление. Например, за убийство сородича мстители из его рода порой стремились уничтожить не только самого убийцу, но и весь его род, включая детей и стариков. Пострадавшие отвечали такой же жестокостью. В кровопролитной войне противники могли почти целиком истребить друг друга.

Принцип талиона служил своеобразной мерой справедливости. В дальнейшем табу и талион оказывали сильное воздействие на составителей законов.

Ах, какая это коварная штука - малозначительный проступок! Многие привыкли закрывать на него глаза - пусть, мол, немного пошалят. Но юристы предостерегают: от такого проступка до грубого нарушения общественного порядка - один шаг. И этот шаг зачастую такой предательски неожиданный: вроде бы и не хотел ничего плохого - и вдруг беда.

Возьмём такой случай. Любил парнишка пострелять из рогатки. Сначала целился в банку, потом в птичку, а затем в человека - пошутить хотел. Выстрелил камешком - и попал случайно в глаз. Вот и всё - предательский шаг сделан, беда пришла: человек пострадал, может быть, даже стал инвалидом на всю жизнь. Это уже нарушение закона, которое определяется как преступление против жизни и здоровья .

Противозаконным называют такое поведение, которое запрещено законом . Ну а если в законе нет запрета на какой-либо поступок? Значит, такой поступок не является нарушением закона. Например, в законе не записано, что нельзя рассказывать о какой-нибудь тайне, которую тебе доверил друг. А ты, извини, проболтался. Друг вправе обидеться. С точки зрения морали ты поступил подло. Но никакого государственного закона при этом не нарушил.

Однако, если кто-либо передаст иностранцам сведения, составляющие государственную тайну (если он, конечно, её знает), это настоящее и очень тяжёлое нарушение закона. Потому что закон строго запрещает так поступать.

Почему же противозаконное поведение запрещено? Ответ прост: такое поведение ведёт к нарушению порядка в обществе. А юристы ещё добавляют: оно вредит людям, всему обществу .