Наказание должно быть справедливым.

За преступлением следует возмездие - таков непреложный закон социума. При этом важно, чтобы оно, в зависимости от характера и общественной опасности содеянного, было справедливым и адекватным. Вот почему общественность немало удивили итоги проверок на предмет обоснованности отдельных судебных решений, которые недавно озвучил прокурор Восточно-Казахстанской области Хаким Кушкалиев.

Так, два великовозрастных отморозка Ержан Смаилов и Дамир Амрешев за разбой и групповое изнасилование получили по... два года условно, а сельчанин Федор Лубягин, похитивший мешок дров стоимостью двести тенге, приговорен к шести годам лишения свободы. К моменту пересмотра приговора он уже успел отсидеть половину срока. Трехлетнее содержание незадачливого воришки обошлось государству в 720 тысяч тенге.

Как-то в Интернете довелось наткнуться на любопытную информацию об американском судье Майке Циконетти. Пока мы безрезультатно бьемся, а по большей части только говорим о развитии системы альтернативных наказаний, продвинутый юрист настолько разнообразил и персонифицировал приговоры, что некоторые вполне могли бы пополнить энциклопедию курьезов. В то же время приговоры, вынесенные судьей, привлекают актуализацией морально-нравственного начала, стремлением воздействовать на внутренний мир правонарушителя, пробудить его совесть.

Майк Циконетти всегда предоставлял подсудимому выбор - получить тюремный срок или согласиться с «креативным приговором». К примеру, человека, у которого нашли заряженный пистолет, он отправил в морг, чтобы тот прочувствовал возможные последствия своего легкомыслия и неосмотрительности. Шумным соседям предложил вместо рока целый день слушать классическую музыку в лесу. Мужчину, обозвавшего полицейского свиньей, он обязал два часа стоять в центре города с боровом, украшенным табличкой с надписью: «Это не офицер полиции».

У нас же до сих пор не применяются прописанные в Уголовном кодексе санкции, такие как общественные и исправительные работы, домашний арест. А между прочим, применение «трудотерапии» выгодно как в экономическом, так и в воспитательном плане. Что же мешает их внедрению? С этим вопросом мы обратились к судье Верховного суда Раисе ЮРЧЕНКО.

Альтернативные наказания, - пояснила Р. Юрченко, - не вводятся в действие в течение длительного времени, поскольку отсутствуют условия для их исполнения.

Назначению наказания в виде исправительных работ, заметила судья, нередко препятствует статья 43 Уголовного кодекса. Как правило, преступления совершают безработные, а также лица, живущие за счет случайных заработков. Указанная норма запрещает назначение таких работ нетрудоспособным гражданам, лицам, не имеющим постоянного места работы, учащимся с отрывом от производства.

Согласно уголовно-исполнительному законодательству, сказала далее Раиса Николаевна, исправительные работы должны производиться в определенных местах. При этом законом предусмотрено, что работодатель обязан не только следить за поведением осужденного, учитывать отработанное время, но и перечислять заработанные им деньги в доход государства. Возникает закономерный вопрос: почему функции исполнения приговоров и наказаний возлагаются на работодателей, в то время как для этого есть специальные органы? С учетом существующих реалий, подчеркнула судья, если не будут внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс, количество лиц, подвергнутых лишению свободы, вряд ли существенно сократится.

Сплошь и рядом преступления совершают лица, имеющие непогашенные судимости. В таких случаях, согласно статье 59 Уголовного кодекса, должно назначаться самое строгое наказание, то есть лишение свободы. К чему это приводит, судья проиллюстрировала это следующим примером. За кражу курицы законодатель допускает максимальное наказание в виде трехлетнего лишения свободы. Та же кража во второй раз может повлечь пятилетний срок изоляции. А в третий при непогашенных предыдущих судимостях за курицу преступник может получить от трех до десяти (!) лет тюремного заключения.

Только внесение соответствующих коррективов в законодательство, а также исключение из правоприменительной практики судебных ошибок, подытожила судья, позволит соблюсти важнейшие принципы уголовного закона - индивидуализацию и справедливость наказания.

Если ранние представления о наказании чаще укладывались в примитивную формулу «око за око», то сегодня у смертной казни тоже есть альтернатива. В порядке помилования она может быть заменена пожизненным заключением. Мнения по поводу применения смертной казни отличаются полярностью. Приверженцы радикального направления говорят, что смертный приговор - акт возмездия, и проявлять гуманность к тем, кто попрал общечеловеческие устои, пренебрег жизнью людей, неразумно. Но преступление преступлению рознь - тяжкая «бытовуха» и терроризм различны по числу жертв и масштабам последствий. Сторонники гуманистических традиций считают, что узаконенное убийство не менее отвратительно и, в принципе, не влияет на показатель особо тяжких преступлений. Еще один немаловажный аргумент, выдвигаемый противниками смертной казни, - вероятность судебной ошибки. В свою очередь, представители духовенства утверждают, что убийство - ничем не оправданный смертный грех.

Как бы то ни было, дискуссии о «вышке» будут и впредь волновать общественность. И в этих спорах нередко моральные и материальные аспекты вступают в контрадикцию. Именно обременительность расходов на содержание осужденных - один из распространенных аргументов сторонников крайней меры. Кстати, по данным пресс-службы КУИС Министерства юстиции, осужденных, для которых мир на всю оставшуюся жизнь сузился до четырех стен и скудной арестантской пайки, в Казахстане сейчас десять человек.

Другие заключенные, рано или поздно «отмотав» положенный срок, возвратятся домой, в семьи или в специальные дома-интернаты. Сказать, что сегодняшние условия в колониях и тюрьмах способствуют перевоспитанию преступников, было бы слишком самонадеянно. Поэтому в случае, если подсудимый совершил незначительное преступление, лучше предоставить возможность оступившемуся загладить вину, цивилизованно урегулировать возникший конфликт, возместить причиненный вред.

Наказание должно быть адекватным и справедливым, только тогда оно будет способствовать нравственной переоценке осужденным избранной линии поведения в обществе, его раскаянию и исправлению.

Татьяна БРЕДИХИНА

Давайте вспомним

Почему общество нуждается в порядке? Какова роль законов в жизни общества?

Обсудим вместе

Почему законопослушный человек вызывает уважение? В каком случае наказание считается справедливым?

Знать закон смолоду

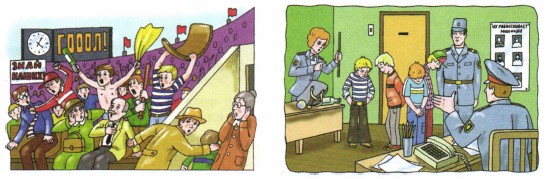

В книге писателя Н. И. Ветрова «Если бы я знал закон» есть письмо, присланное из воспитательно-трудовой колонии бывшим учеником 9 класса Мишей С. своему классному руководителю. Вот отрывок из этого письма: «...Сейчас, когда прошло два года моего пребывания здесь, я оглядываюсь назад и проклинаю тот день, когда пошёл с ними на дело. Мне казалось это каким-то геройством... Думал ли я о последствиях? Нет! Откровенно говоря, я не знал, что закон так строг и что есть в нём конкретные статьи, называющие наши действия преступлением. И, только сидя перед следователем, стал вникать в понятия «закон», «преступление», «наказание». Не думайте, что я не слышал этих слов раньше. Но содержания их просто не знал. А теперь считаю оставшиеся дни... Поверьте мне, как хочется на свободу...»

Из этого письма ты, конечно, понял, что с бывшим школьником случилась беда. Почему это произошло? Почему государству порой приходится привлекать к ответственности и наказывать даже несовершеннолетних?

Законопослушный человек

Тебе наверняка приходилось слышать слово «законопослушный». Нетрудно понять, что речь идёт о человеке, который соблюдает законы - послушен им. Только не думай, что законопослушный человек - это пай-мальчик, боящийся сделать лишнее движение, чтобы, не дай бог, не нарушить закон. Именно законопослушное поведение предполагает активную, осознанную, полезную для общества деятельность. Законопослушный человек уверенно пользуется всеми правами, честно выполняет свои обязанности. Можно сказать, что руками законопослушных людей создаются богатства нашей страны.

Законопослушные люди составляют большую часть нашего народа. Это нормально, когда люди хотят жить в обстановке, где царят порядок и справедливость.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

В первобытном обществе действовали правила, с помощью которых поддерживался порядок. Среди них особое место занимали табу и принцип талиона.

Слово «табу» означает «запрет». Запреты охватывали все стороны жизни людей: еду, одежду, охоту, отдых и даже слова. Например, нельзя было произносить имя бога, имя умершего или священного животного. Нельзя было есть определённую пищу, например сердце.

Талион значит «возмездие». Принцип талиона гласил: «Наказание есть возмездие за вину, и потому оно должно быть равным преступлению». Это правило выражается образным изречением «Око за око, зуб за зуб».

Современный человек в талионе может усмотреть одну лишь жестокость. Однако для древних людей талион служил способом ограничить наказание: не больше того, чем сделали тебе. Ибо случалось, что отмщение было более жестоким, чем само преступление. Например, за убийство сородича мстители из его рода порой стремились уничтожить не только самого убийцу, но и весь его род, включая детей и стариков. Пострадавшие отвечали такой же жестокостью. В кровопролитной войне противники могли почти целиком истребить друг друга.

Принцип талиона служил своеобразной мерой справедливости. В дальнейшем табу и талион оказывали сильное воздействие на составителей законов.

Ах, какая это коварная штука - малозначительный проступок! Многие привыкли закрывать на него глаза - пусть, мол, немного пошалят. Но юристы предостерегают: от такого проступка до грубого нарушения общественного порядка - один шаг. И этот шаг зачастую такой предательски неожиданный: вроде бы и не хотел ничего плохого - и вдруг беда.

Возьмём такой случай. Любил парнишка пострелять из рогатки. Сначала целился в банку, потом в птичку, а затем в человека - пошутить хотел. Выстрелил камешком - и попал случайно в глаз. Вот и всё - предательский шаг сделан, беда пришла: человек пострадал, может быть, даже стал инвалидом на всю жизнь. Это уже нарушение закона, которое определяется как преступление против жизни и здоровья .

Противозаконным называют такое поведение, которое запрещено законом . Ну а если в законе нет запрета на какой-либо поступок? Значит, такой поступок не является нарушением закона. Например, в законе не записано, что нельзя рассказывать о какой-нибудь тайне, которую тебе доверил друг. А ты, извини, проболтался. Друг вправе обидеться. С точки зрения морали ты поступил подло. Но никакого государственного закона при этом не нарушил.

Однако, если кто-либо передаст иностранцам сведения, составляющие государственную тайну (если он, конечно, её знает), это настоящее и очень тяжёлое нарушение закона. Потому что закон строго запрещает так поступать.

Почему же противозаконное поведение запрещено? Ответ прост: такое поведение ведёт к нарушению порядка в обществе. А юристы ещё добавляют: оно вредит людям, всему обществу .

Вопрос 1. Почему общество нуждается в порядке? Какова роль законов в жизни общества?

Закон - это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке высшим представительным органом государственной власти или непосредственно народом и регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Закон – это юридический документ, содержащий нормы права. Закон является результатом правотворческой деятельности высшего органа государственной власти или всего народа. Закон регулирует наиболее значимые, типичные, устойчивые отношения в обществе. Закон обладает высшей юридической силой, что проявляется в невозможности его отмены другим органом, кроме принявшего, а также в том, что содержанию закона не должны противоречить все иные юридические документы. Закон является фундаментальным юридическим документом. Он служит базой, основой, ориентиром нормотворческой деятельности иных государственных органов, судов.

Вопрос 2. Почему законопослушный человек вызывает уважение? В каком случае наказание считается справедливым?

Законопослушный человек знает и умеет пользоваться законом. Наказание считается справедливым в таком случае, в котором соответствует тяжести и мотивам содеянного, личности виновного.

Вопрос 3. В каких детских играх есть правила, напоминающие первобытное табу? А существуют ли подобные правила в нашей повседневной жизни?

В играх: прятки – нельзя подглядывать; в казаках разбойниках – держать пароль в секрете; в жмурках не подглядывать.

В жизни: законы – не убий, не укради.

Вопрос 4. Почему профессия юриста требует гуманного отношения к людям, а подчас и мужества?

Предлагая нам помощь эти люди ставят себя на наше место и представляют, как бы они поступили в нашей ситуации. Юристы, адвокаты –должны всегда своему клиенту говорить правду, независимо какая ситуация и насколько она тяжелая и несмотря ни на что предлагать возможные и приемлемые пути решения проблемы помогая человеку до конца. В этом проявляется гуманизм профессионала.

Вопрос 5. Может быть, малолетние нарушители закона действительно не осознают, что наносят вред людям? Нужно ли наказывать таких «несмышлёнышей»? Что ты об этом думаешь?

Закон суров, но справедлив. А незнание закона не является оправданием. Закон наказывает каждого нарушителя. Однако несовершеннолетних он всё-таки щадит. Ибо возраст нарушителей является обстоятельством, смягчающим вину. Закон устанавливает ответственность за все виды нарушений с 16 лет, а за самые тяжкие - с 14. К тому же к несовершеннолетним применяются не все виды наказаний, установленные для взрослых.

Вопрос 6. Кого называют законопослушным человеком?

Законопослушное поведение предполагает активную, осознанную, полезную для общества деятельность. Законопослушный человек уверенно пользуется всеми правами, честно выполняет свои обязанности. Можно сказать, что руками законопослушных людей создаются богатства нашей страны. Законопослушные люди составляют большую часть нашего народа. Это нормально, когда люди хотят жить в обстановке, где царят порядок и справедливость.

Вопрос 7. В чём коварство мелкого нарушения порядка? Объясни на примере.

Многие привыкли закрывать на него глаза - пусть, мол, немного пошалят. Но юристы предостерегают: от такого проступка до грубого нарушения общественного порядка - один шаг. И этот шаг зачастую такой предательски неожиданный: вроде бы и не хотел ничего плохого - и вдруг беда.

Возьмём такой случай. Любил парнишка пострелять из рогатки. Сначала целился в банку, потом в птичку, а затем в человека - пошутить хотел. Выстрелил камешком - и попал случайно в глаз. Вот и всё - предательский шаг сделан, беда пришла: человек пострадал, может быть, даже стал инвалидом на всю жизнь. Это уже нарушение закона, которое определяется как преступление против жизни и здоровья.

Вопрос 8. По каким признакам определяют противозаконное поведение?

Противозаконное поведение - это такое поведение, которое, во-первых, запрещено законом, а во-вторых, причиняет вред людям, всему обществу.

Вопрос 9. Какое наказание считается справедливым?

Наказание зависит от вреда, причиняемого нарушением. Следовательно, если учитывать, какой вред принесло нарушение, можно установить, справедливо ли наказание.

Вопрос 10. Почему все нарушения разделяют на разные группы? Какая разница между этими группами?

В зависимости от степени вреда нарушения разделяют на две группы. К одной относят преступления - наиболее вредные нарушения. Наш закон (Уголовный кодекс) содержит их перечень. Это нарушения, которые направлены против здоровья и жизни человека (убийство, побои, истязания и др.), против его чести и достоинства (похищения людей, оскорбление, клевета и др.), против прав и свобод граждан (нарушение равноправия граждан, нарушение правил охраны труда и др.). Преступления могут быть направлены также против собственности (кража, грабёж, вымогательство и др.), общественной безопасности и порядка (терроризм, захват заложников, хищение оружия и др.).

Справедливо, что за преступления положены очень суровые наказания. Они указаны в Уголовном кодексе. Основные виды наказаний - это исправительно-трудовые работы и лишение свободы.

Другая группа - проступки. К ним относят, например, мелкое хулиганство. Закон (Кодекс об административных правонарушениях) даёт ему чёткое определение. Это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. К проступкам закон относит также и нарушение различных правил общественного порядка: дорожного движения, пожарной безопасности, экологических правил и т. д. За подобные нарушения наказывают предупреждением, штрафом, лишением специальных прав (вождения автомобиля и др.).

К проступкам относятся нарушения, которые причиняют вред чужому имуществу. Закон (Гражданский кодекс) требует полностью возместить причинённый ущерб. Если, например, кто-то взял чужой велосипед и сломал его, то он обязан починить или заплатить за него.

Бывают различные нарушения дисциплины по месту работы или учёбы (например, опоздания, прогулы). Согласно закону (Трудовому кодексу) за такие нарушения могут сделать замечание, объявить выговор и даже уволить, исключить.

Вопрос 11. Как закон относится к несовершеннолетним нарушителям? Чего хочет добиться государство, наказывая несовершеннолетних нарушителей?

Закон суров, но справедлив. А незнание закона не является оправданием. Закон наказывает каждого нарушителя. Однако несовершеннолетних он всё-таки щадит. Ибо возраст нарушителей является обстоятельством, смягчающим вину. Закон устанавливает ответственность за все виды нарушений с 16 лет, а за самые тяжкие - с 14 (например, за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, грабёж, терроризм или ложное сообщение об акте терроризма, за хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, за приведение в негодность транспортных средств и др.).

К тому же к несовершеннолетним применяются не все виды наказаний, установленные для взрослых. Если подросток впервые совершает не очень тяжкое нарушение, к нему применяют меры воспитательного воздействия.

Но не надо думать, что общественно вредные действия в раннем подростковом возрасте вообще остаются безнаказанными. Безнаказанность обещают подросткам более взрослые подстрекатели: «Давай, ты же несовершеннолетний! Тебе всё равно ничего не будет!» Это подлая ложь. И конечно, предательство - прятаться за спину ребёнка. Закон считает подстрекателя соучастником преступления и сурово его наказывает.

Малолетнего нарушителя вместе с родителями для начала могут вызвать в комиссию по делам несовершеннолетних, поставить на учёт в полицию, наложить штраф на родителей. Однако, если нарушения будут повторяться, несовершеннолетнего направляют в специальное воспитательно-трудовое учреждение закрытого типа: с 11 лет - в спецшколу, а с 14 - в воспитательно-трудовую колонию (ВТК). И всё-таки, принимая строгие, но справедливые меры к нарушителю, государство, конечно, не мстит ему. Оно хочет одного - помочь оступившемуся подростку вернуться к нормальной жизни.

Вопрос 12. Ты знаешь, что бывает поведение, которое вызывает моральное осуждение. Но есть и такое, за которое наказывает закон. Как ты думаешь, чем моральное осуждение отличается от наказания по закону?

Моральное осуждение – это по большей мере наказание общества, то есть обида общества или отчуждение от общества. Моральное осуждение – это нравственный аспект, не несущий правовой (уголовной) ответственности. По закону – юридический аспект, со всеми вытекающими последствиями.

Вопрос 13. Французский учёный Пьер Буаст (1765-1824) призывал «всегда соизмерять наказания с нарушениями, иначе они будут мщением». Подумай, к чему призывал учёный. Какое слово ты употребишь, чтобы выразить мысль о соответствии наказания преступлению? Найди в тексте фразу, подтверждающую это мнение.

В частности к правопорядку и справедливости. Наказания по своей силе должно быть таким же, как нарушение. Если наказание серьёзнее, чем нарушение, тогда это, действительно, мщение, нарушение закона.

Вопрос 14. Представь ситуацию. Ребята повздорили, и один сильно толкнул другого. У него упали и разбились очки. Какие последствия могут наступить после этого для толкнувшего? Почему ты так считаешь? Найди в тексте фрагмент, который подтвердит твою мысль.

За это он может выплатить денежную компенсацию за разбитые очки.

Вопрос 15. Парень нацарапал на крыле чужого автомобиля какой-то рисунок. Как ты оцениваешь этот поступок: как мелкое нарушение порядка или как нарушение закона? Объясни.

Нарушение закона, т.к. он умышленно испортил чужое имущество. Мелкое нарушение закона РФ, за которое нужно привлечь к административной ответственности.

Вопрос 16. Ребята заспорили. Один говорит: «Кому нет 16 лет, тому ничего не будет, даже за очень серьёзное нарушение». Другой отвечает: «Нет, будет, за очень серьёзное - будет». Кто из них прав? Объясни.

Прав второй, так как закон предусматривает ответственность за серьезное правонарушение с 14 лет.

Несправедливым является приговор, которым назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду или размеру является несправедливым, как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости (ст. 389.18 УПК РФ). Именно данный критерий наименее очевидный и неоднозначный при оценке законности приговора.

Уголовный кодекс РФ (ст. 60) требует назначения виновному в совершении преступления справедливого наказания в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части, при этом должны учитываться характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» указывается на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания. При этом имеется в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Все принятые во внимание обстоятельства в силу требований ст.ст. 73 и 307, 308 УПК РФ должны быть указаны в приговоре.

Содержание понятий «характер» и «степень» общественной опасности преступления раскрыто в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 (в ред. от 23.12.2010). В том же постановлении Пленума перечислены сведения о личности виновного, учитываемые при назначении наказания: данные о семейном и имущественном положении, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц.

Казалось бы, вопрос о назначении справедливого наказания лицам, признанным виновными в совершении преступлений, не вызывает большой сложности в силу наличия законодательных директив и разъяснений Верховного Суда РФ, однако на практике проблемы все же возникают.

Причин возникновения подобных ситуаций можно выделить несколько. Одна из них - значительная разница между нижним и верхним пределами санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ - 9 лет лишения свободы (в ч. 2 ст. 105 УК РФ еще больше - 12 лет, при этом наказание за совершение данного преступления находится в пределах ч. 1 ст. 105 УК РФ, поскольку минимальный срок начинается от 8 лет лишения свободы).

Как следствие, при назначении наказания имеют место широкие пределы судейского усмотрения. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ при назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ. При отсутствии отягчающих наказание обстоятельств и наличии смягчающих, предусмотренных п. «и» и (или) п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, срок наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Применительно к ч. 1 ст. 105 УК РФ судебное усмотрение будет находиться в пределах от 6 до 10 лет лишения свободы, при этом судебная практика исходит из того, что при наличии других смягчающих наказание обстоятельств назначение максимального размера в виде 10 лет лишения свободы является незаконным.

Если же рассматривать отягчающие наказание обстоятельства, влияющие на определение лишения свободы лицу, совершившему убийство, то таковые отсутствуют. Наличие рецидива преступлений предполагает, что срок не может быть менее одной трети максимального размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией. Применительно к санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ срок, определяемый при рецидиве преступлений, находится за ее рамками и составляет 5 лет лишения свободы при минимальном пределе в 6 лет.

Статья 43 УК РФ одной из целей применения уголовного наказания предполагает восстановление социальной справедливости. Перечисленные выше примеры из судебной практики заставляют задуматься о соотношении справедливости в уголовно-правовом смысле и общепринятом, поскольку при назначении наказания при одних и тех же обстоятельствах в большей степени учитываются данные о личности виновных. При этом характеру и степени общественной опасности совершенного преступления уделяется меньшее внимание, что напрямую сказывается на соответствии наказания содеянному.

Факторы, влияющие на судейское усмотрение

1.Человеческий фактор

Правосознание судьи есть вид профессионального правосознания, формируемого в связи и в процессе осуществления правосудия. Исследование особенностей формирования и функционирования правосознания судьи позволяет понять реализацию судейского усмотрения в процессе назначения наказания. Исходя из этого, под судейским усмотрением в уголовном праве можно понимать осуществляемый в процессуальной форме специфический аспект правоприменительной деятельности, предполагающий предоставление судье в случаях, предусмотренных уголовно-правовыми нормами, правомочий по выбору решения в пределах, установленных законом, в соответствии со своим правосознанием и волей законодателя, исходя из принципов права, конкретных обстоятельств совершения преступления, а также основ морали

Проще говоря при назначении наказания имеет место «человеческий фактор». Это и прежний характер деятельности судьи до вступления его в указанную должность (работа в правоохранительных органах, в том числе в органах прокуратуры, или принадлежность к адвокатскому сообществу), влияющий на изначальное формирование правосознания; психологические составляющие, формирующиеся в зависимости от отношений в семейном кругу, коллективе, состояния здоровья, симпатии к подсудимому либо антипатии, и т. д.

Общественное мнение

Особенно это касается уголовных дел получивших общественный резонанс.

Поведение участников процесса

Сюда относится поведение участников процесса, наличие либо отсутствие конфликта между участниками процесса.

Не секрет, что на формирование мнения судьи о наказании оказывает поведение участников процесса - подсудимого, признающего или отрицающего причастность к совершению преступления и вину, раскаивающегося в содеянном либо выражающего пренебрежение; потерпевшего или его представителя, высказывающих свое мнение о наказании. Отдельно стоит упомянуть таких представителей сторон обвинения и защиты, как государственный обвинитель и адвокат. В прениях сторон указанные лица высказывают свое мнение не только по вопросам доказанности либо недоказанности вины, но и предлагают суду учесть те или иные обстоятельства при назначении наказания, определяют их влияние на его вид, размер или срок.

В подавляющем большинстве случаев срок наказания, предложенный государственным обвинителем, является для суда некой планкой или границей, в пределах которой оно и будет назначено. Защитник подсудимого, как правило, просит назначить наказание значительно менее суровое. Суд, учитывая позиции сторон, с которыми он в соответствии с действующим законодательством не связан, определяет вид и срок наказания, как правило, менее или не более размера, предложенного государственным обвинителем, редко превышая его.

Таким образом, судейское усмотрение зависит и от правосознания представителя гособвинения, которому надлежит дать свою оценку совершенному преступлению, личности виновного и сделать вывод о том, какое наказание будет являться справедливым.

Поведение адвоката также может оказывать влияние на мнение судьи. Как правило, чем больше адвокат накапает недостатков в доказательственной базе обвинения, чем больше он выявит процессуальных нарушений в ходе предварительного расследования тем менее более мягким бывает приговор.

Таким образом, можно сделать вывод, что существенные расхождения при назначении наказаний по уголовным делам с аналогичными обстоятельствами, свидетельствуют об отсутствии единой судебной практики, наличия сложностей в применении уголовного закона в части назначения справедливого наказания и значительного влияния субъективного фактора. Введение более жестких рамок при определении сроков и размеров наказаний, в том числе распространяющихся на данные о личности виновного лица, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, способствовало бы изменению сложившегося положения. Необходимо внести изменения в пределы санкций статей Особенной части УК РФ, содержащих достаточно широкий диапазон между нижним и верхним пределами наказаний, а также в пересмотре оценки обстоятельств, влияющих на назначение наказания.

Какой должна быть примененная к нарушителю санкция, чтобы она

воспринималась как справедливая? Очевидно, наказание справедливо

только в том случае, когда применяемые санкции соответствуют общественной опасности правонарушения, особенностям личности правонарушителя и обстоятельствам, смягчающим либо отягчающим его ответственность. КС РФ неоднократно подчеркивал, что введение юридической ответственности за то или иное правонарушение и установление конкретной

санкции, ограничивающей конституционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепленным целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

Правоведение выработало универсальные требования к наказанию

как особой социально-правовой функции. Обобщив некоторые из них в

рамках принципа справедливости наказания, мы получим следующие

требования межотраслевого характера: 1) обоснованность; 2) соразмерность; 3) дифференциация; 4) индивидуализация; 5) гуманизм. Такой интегративный подход достаточно условен, поскольку каждое требование может рассматриваться и в качестве самостоятельного принципа. С другой

1 Брызгалин А., Зарипов В. Указ. соч. – С. 10.

251

стороны, все они взаимосвязаны, дополняют, взаимообусловливают друг

друга.

Основные требования, предъявляемые к налоговым санкциям, выработаны КС РФ, неоднократно отмечавшим, что в выборе принудительных

мер законодатель ограничен требованиями справедливости, соразмерности

и иными конституционными и общими принципами права1. Из сформированных КС РФ правовых позиций вытекает недопустимость чрезмерных

ограничений конституционных прав, в том числе права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и

иной не запрещенной законом экономической деятельности (часть 1 ст. 34

Конституции РФ). Устанавливая ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодатель также должен исходить из того,

что ограничение прав и свобод возможно, только если оно соразмерно целям, прямо указанным в Конституции РФ (Постановление КС РФ от

15.07.99 № 11-П).

Идея соразмерности юридической ответственности вытекает из более общего принципа, имеющего конституционно-правовой характер, а

именно принципа обоснованности и соразмерности при ограничении субъективных прав. В общем виде он закреплен в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ:

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Государство, действующее в публичных целях, вправе ограничивать

индивидуальную свободу каждого. Любые правоограничения должны

быть обоснованными с позиций общественно-полезной значимости и соразмерными целям таких ограничений. Впервые пределы дискретных полномочий государства были выражены во французской Декларации прав

человека и гражданина (1978 г.), провозгласившей, что «свобода состоит в

возможности делать все, что не вредит другим». Всеобщая декларация

прав человека (1948 г.) в ст. 29 закрепила, что при осуществлении своих

прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения

должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения

справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Таким образом, требование

обоснованности, соразмерности и индивидуализации налоговой ответственности есть частное проявление указанного выше общеправового принципа обоснованности и соразмерности правовых ограничений.

Требование обоснованности налоговой ответственности реализуется в сфере налогового правотворчества и выражается в целесообразности придания тому или иному поведению статуса налоговых деликтов. На1 См.:, в частности, постановления КС РФ от 17.12.96 № 20-П, от 08.10.97 № 13-П, от 11.03.98 № 8-П, от

12.05.98 № 14-П и др. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

252

сколько целесообразно признавать то или иное деяние налоговым правонарушением, определяется законодателем исходя из господствующих в

обществе представлений о справедливости, правовых традиций, приоритетов финансовой политики государства. «Абсолютно справедливого в наказании настолько, – отмечает А.Ф. Кистяковский, – насколько оно неизбежно необходимо»1.

Помимо вопроса о целесообразности установления ответственности

(т.н. процесс криминализации) законодателем решаются вопросы о видах и

размерах налоговых санкций, обстоятельствах, исключающих привлечение

лица к налоговой ответственности, сроках давности, процедурных и иных

аспектах. При этом все элементы налогового процесса должны быть научно обоснованны, понятны и ясны участникам налоговых правоотношений,

соответствовать нравственным идеалам большинства членов социума. Как

верно замечает А.А. Мамедов, неправильная криминализация деяний, не

отвечающая требованиям справедливости, может привести к тому, что нарушители будут вызывать сочувствие у населения, к ним будут относиться

как к незаслуженно наказанным. Это, в свою очередь, отрицательно скажется на отношении к государству, власти, приведет к определенному

дисбалансу в общественном сознании. Аналогичные последствия может

вызвать некриминализация деяний, которые следовало бы признать налоговыми правонарушениями2.

Из правовых позиций КС РФ следует, что требование соразмерности

наказания предполагает установление публично-правовой ответственности

лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести

содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим и юридическим лицам (Постановление КС РФ от 15.07.99 № 11-П). Как видим,

КС РФ рассматривает соразмерность и индивидуализацию ответственности в одном логическом ряду, что вполне оправданно: из первого вытекает

второе – требование соразмерности предполагает индивидуальный подход

к конкретному налоговому деликту, а индивидуализация обеспечивает соответствие размера налоговой санкции «тяжести» противоправного деяния

и его вредным последствиям.

До вступления в силу НК РФ налоговые санкции не предполагали

возможности их индивидуализации, были чрезмерно обременительными,

подчас необоснованными с точки зрения соразмерности и гуманизма.

Применение налоговой ответственности фактически носило не карательнопревентивный, а фискальный характер, превратившись в важный источник

бюджетных доходов, в мощный инструмент обогащения государства. Размеры штрафных санкций, установленных за нарушения налогового законодательства, многократно превышали все разумные пределы. По свиде1 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. – Киев, 1982. – С. 150.

2 Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. – М., 2003. – С. 55.

253

тельству В.В. Мудрых, на каждый четвертый рубль бюджетных поступлений доначислялся один рубль налоговых санкций1.

На несоразмерный характер налоговых санкций неоднократно обращалось внимание в литературе. Налоговые санкции подчас применялись не

с целью пресечения правонарушения, а лишь для того, чтобы взыскать как

можно большую сумму в бюджет. Следует согласиться с мнением А.А. Гогина, что цель налоговых санкций – обеспечить исполнение налогоплательщиком его обязанностей, а не пополнение бюджета2. Характерно, что

ВАС РФ, анализируя основные положения, применяемые Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие, подчеркнул, что при разрешении любого имущественного спора

должен соблюдаться разумный баланс публичного и частного интереса и

любые ограничения судебными решениями частных имущественных прав

во имя поддержания публичного общественного порядка не должны носить фискального характера3.

НК РФ существенно снизил размеры налоговых санкций, которые

теперь должны применяться с учетом личности нарушителя, формы вины,

обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, размера причиненного вреда. Соразмерность предполагает соответствие налоговых

санкций, примененных к нарушителю, тяжести правонарушения и причиненным им вредным последствиям, то есть наказание должно соответствовать содеянному и налагаться с учетом причиненного вреда. Таким образом, мера налоговой ответственности должна быть адекватна правонарушению: poena delicti est commensuranda – наказание должно быть соразмерно преступлению. Требование соразмерности адресуется как законодателю, формирующему нормативную базу налогово-деликтного права, так и

судам, реализующим этот принцип на практике. Основным в требовании

соразмерности является соответствие налоговой санкции тяжести совершенного налогового правонарушения.

Наглядным примером соразмерности выступает установление относительно-определенных санкций в процентном отношении к сумме неуплаченного налога (ст.ст. 119, 120 (часть 3), 122, 123 НК РФ) или к налоговой

базе (ст. 117 НК РФ). В данном случае речь идет о реальных составах налоговых правонарушений, когда бюджету причинен фактический ущерб.

Оригинальным образом идея соразмерности реализована в части первой ст.

126 НК РФ, предусматривающей в случае непредставления в установленный срок налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговые органы

документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, взыскание штрафа в размере 50

рублей за каждый непредставленный документ. Таким образом, размер

1 Мудрых В.В. Ответственность за нарушения налогового законодательства. – М., 2001. – С. 161.

2 Гогин А.А. Теоретико-правовые вопросы налоговой ответственности: Дис. … канд. юрид. наук – Самара, 2002. – С. 79.

3 См.: Информ. письмо ВАС РФ от 20.12.1999 № С1-7/СМП-1341 // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 2.

254

налоговой санкции определяется количеством непредставленных документов, то есть масштабом совершенного правонарушения.

Для формальных составов характерны абсолютно-определенные санкции, что существенно усложняет реализацию соразмерности и индивидуализации наказания. Так, согласно п. 1 ст. 116 НК РФ нарушение налогоплательщиком установленного срока подачи заявления о постановке на

учет в налоговом органе на срок не более 90 дней влечет взыскание штрафа в размере 5000 рублей; составляет ли пропуск один день или, скажем,

пятьдесят, с точки зрения квалификации противоправного деяния и применения санкции никакого значения не имеет. Поэтому решающим здесь

становится оценка судом обстоятельств, смягчающих и отягчающих налоговую ответственность. Наличие хотя бы одного смягчающего обстоятельства согласно п. 3 ст. 14 НК РФ позволяет суду уменьшать размер штрафа

не менее чем в два раза.

Закрепленная в НК РФ система налоговых санкций вызывает справедливую критику. Установление штрафов в твердой сумме, их безальтернативный и абсолютно-определенный характер без указания нижнего и верхнего предела не способствует индивидуализации налоговой ответственности. Кроме того, НК РФ не допускает возможности освобождения от ответственности за малозначительность правонарушения. Все это приводит

подчас к явно несправедливому наказанию, когда размер налоговых санкций, примененных к нарушителю, явно не соответствует тяжести противоправного деяния.

Наказания за разные по тяжести и основным характеристикам налоговые правонарушения не должны быть одинаковыми. Требование дифференциации предполагает установление различных видов ответственности

и налоговых санкций за различные налоговые правонарушения. Таким образом, дифференцирование ответственности в сфере налогообложения

осуществляется по двум направлениям: 1) установление за те или иные нарушения налогового законодательства налоговой, административной, уголовной либо дисциплинарной ответственности; 2) нормативное определение разновидности и масштаба налоговых санкций, устанавливаемых за

тот или иной состав налогового правонарушения. Типичным примером

дифференциации является нормативное определение размера недоимки,

при наличии которой противоправное деяние должно квалифицироваться

уже не как налоговое правонарушение, а как преступление, за совершение

которого согласно УК РФ наступает уголовная ответственность.

Как видим, дифференциация и индивидуализация налоговой ответственности различаются, прежде всего, по сфере их применения и субъектному критерию. Требование дифференциации реализуется в сфере правотворчества, оно обращено к законодателю, формулирующему нормативные модели налоговых правонарушений и соответствующие им санкции.

Индивидуализация же реализуется на стадии правоприменения судами и

налоговыми органами, налагающими санкции за конкретные налоговые

255

правонарушения1. В отличие от дифференциации, проводимой на нормативном уровне, индивидуализация означает переход от общенормативных

установок и критериев к разрешению частной ситуации.

Индивидуализация наказания состоит в учете всех существенных

обстоятельств дела при назначении наказания. «Карательные меры должны

иметь свойство применимости к особенностям каждого отдельного деяния,

должны обладать свойством видоизменяемости или гибкости, способностью индивидуализироваться»2. При определении наказания должны приниматься во внимание характер и тяжесть совершенного правонарушения,

личностные характеристики виновного, форма его вины, поведение до и

после правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Справедливое наказание – это всегда наказание индивидуализированное.

В уголовном и административном законодательстве принцип индивидуализации реализуется путем нормативного закрепления и применения

альтернативных и относительно-определенных санкций с широким разрывом между их нижним и верхним пределами. К сожалению, большинство

налоговых санкций, закрепленных НК РФ, носят абсолютно-определенный

характер, то есть установлены в твердо фиксированной денежной сумме, а

альтернативных налоговых санкций не предусмотрено вовсе. Индивидуализация налоговой ответственности предполагает, главным образом, установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих налоговую ответственность. Характерно, что до вступления в силу НК РФ подобные обстоятельства законом не предусматривались.

Согласно п. 1 ст. 112 НК РФ обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются: 1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств; 2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.

Перечень обстоятельств, смягчающих налоговую ответственность, является открытым. Суды относят к ним, в частности:

- совершение налогового правонарушения впервые;

- тяжелое финансовое или материальное положение ответчика, отсутствие денежных средств на банковских счетах, иных источников для уплаты налогов;

- незначительную просрочку выполнения обязанностей, повлекших

правонарушение;

- недобросовестные действия налоговых органов, способствовавшие

совершению правонарушения;

1 См.: Мамедов А.А. Указ соч. – С. 51.

2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. – М., 1994. – С. 98.

256

- недостаточное бюджетное финансирование; особый статус ответчика

(бюджетное учреждение, градообразующее предприятие, воинская часть,

средство массовой информации, общественная организация инвалидов);

- выполнение нарушителем социально значимых функций (образовательные услуги, транспортные перевозки и т.п.);

- территориальную удаленность ответчика, нерегулярность почтовой

связи и отсутствие транспорта;

- наличие малолетних детей и иных иждивенцев;

- незначительный размер вреда, причиненного правонарушением, либо его отсутствие;

- болезнь либо отсутствие руководителя организации (например, командировка);

- неосторожную форма вины; изъятие правоохранительными органами

бухгалтерских документов;

- отсутствие либо фактическое прекращение предпринимательской

(финансово-хозяйственной) деятельности;

- добровольную уплату недоимки и пени до вынесения судом решения, исправление ошибок в отчетности;

- задержку в сообщении банком об открытии счета, отсутствие операций по счету;

- пенсионный возраст, инвалидность, наличие у нарушителя иных заболеваний и связанное с этими состояниями отсутствие источников для

уплаты налоговых санкций;

- срочные и незапланированные затраты и др.

В литературе высказано мнение, что смягчающими могут быть признаны лишь те обстоятельства, которые находятся в непосредственной

причинно-следственной связи с правонарушением. Иными словами, совершение противоправного деяния должно быть этими обстоятельствами

обусловлено. «Не все обстоятельства, связанные с деятельностью юридических лиц и заслуживающие положительной оценки, можно отнести к

числу смягчающих, – утверждает М.Ю. Евтеева. – Таковыми можно признать только те, что существовали на момент совершения налогового нарушения и под воздействием которых (полностью или частично) оно было

совершено»1. Данная позиция неоправданно сужает возможности судов и

налоговых органов по признанию тех или иных обстоятельств в качестве

смягчающих налоговую ответственность. НК РФ ограничивает дискретное

усмотрение судов в этом вопросе. Кроме того, такой подход не позволяет в

должной мере учесть индивидуальные и социальные характеристики нарушителя, его личность, а также поведение, не только предваряющее правонарушение, но и следующее за ним.

Единственным обстоятельством, отягчающим ответственность, признается рецидив, то есть совершение налогового правонарушения лицом,

ранее привлекавшимся к ответственности за аналогичное правонарушение.

1 Евтеева М.Ю. О практике применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации //

Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 4.

257

При этом лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается подвергнутым этой санкции в течение 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда или налогового органа о применении налоговой санкции.

Согласно ст. 114 НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не

меньше, чем в два раза; при наличии рецидива размер штрафа увеличивается на 100 процентов.

Требование гуманизма в литературе иногда называют еще принципом «экономии мер принуждения» или «нерепрессивностью» налоговой

ответственности. Разумеется, степень гуманизации правового регулирования носит конкретно-исторический характер и обусловливается общим материально-духовным уровнем развития социума. «Суровость санкции нормы хотя и определяется общественной опасностью посягательства, все же

ограничена господствующими гуманистическими представлениями общества о возможном и должном наказании»1.

Статья 21 Конституции РФ закрепляет, что достоинство личности

охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому

или унижающему наказанию. Наказание не может унижать человеческое

достоинство нарушителя, и при этом оно должно преследовать помимо карательных и воспитательные цели: pro constituitur in emendationem hominum

– наказание должно исправлять людей. По меткому замечанию А.А.

Иванова, идея гуманизма не приемлет жестокости, страдания как элементов воздаяния2.

Для налоговой ответственности характерны карательно-штрафная и

превентивно-воспитательная цели; главным здесь является проучить нарушителя (идея возмездия для торжества социальной справедливости),

чтобы впредь ни ему (частная превенция), ни другим (общая превенция)

было неповадно нарушать закон. Из принципа гуманизма вытекает обязанность государства обеспечить соблюдение и защиту прав и законных интересов лиц, привлекаемых к налоговой ответственности. Привлечение к ответственности не должно причинять налогоплательщику непоправимых

имущественных обременений, влекущих его банкротство, ликвидацию, неспособность пользоваться основными правами и свободами. «Под человечностью наказаний подразумевается наказание, не превышающее предела выносливости людей известной эпохи, имеющее в выполнении разумную цель и не обездоливающее, без совершенно неизбежной необходимости, целые группы людей, тесно связанных с наказанным преступником»3.

КС РФ указал, что «применение налоговых санкций не должно приводить к лишению предпринимателей не только дохода (прибыли), но и

другого имущества, ставить под угрозу их дальнейшую деятельность,

1 Мальцев В.В. Принципы уголовного права. – Волгоград, 2001. – С. 69.

2 См.: Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство и право.

– 2003. – № 6. – С. 69.

3 Владимиров Л.Е. Уголовный законодатель как воспитатель народа. – М., 1903. – С. 93.

258

вплоть до ее прекращения» (Постановление от 15.07.99 № 11-П). Таким

образом, взыскание налоговой санкции должно заставить нарушителя понять, что жить по закону выгоднее. Если поставить его перед перспективой уплатить штрафные санкции и вследствие этого обанкротиться, налогоплательщик может вовсе отказаться от объекта налогообложения, что не

выгодно ни ему, ни государству. Тем более, что по верному замечанию

Д.В. Винницкого, «налоговые санкции, определяемые нередко в процентном отношении от суммы неуплаченного, неудержанного, неперечисленного налога, способны достигать неограниченных размеров (то есть не ограниченных конкретной суммой)»1. Ярким примером общей тенденции

гуманизации государственно-правового принуждения стало существенное

снижение налоговых санкции при введении в действие НК РФ.

Нельзя забывать, что налоговые санкции могут самым существенным образом сказаться не только на имущественном положении самого

нарушителя, но и на его семье – родных и близких. Поэтому недопустимо,

чтобы наказание нарушителя лишало их средств к существованию и тем

самым ставило под угрозу основные права человека, включая и право на

жизнь. «Получение дохода является условием существования любого человека…Санкции могут ограничивать получение лицом дохода в определенных формах, но не могут совсем «отлучить» нарушителя налогового

законодательства от самого дохода как условия жизни… Последствия

применения штрафов за налоговые правонарушения не должны носить необратимого характера для самой возможности лица получать доход»2.

Характерным примером гуманизации налогово-правового принуждения является запрет обращения взыскания на имущество физического

лица, предназначенного для повседневного пользования им самим или

членами его семьи (п. 7 ст. 48 НК РФ), ограничение размера удержаний из

заработной платы и приравненных к ней платежей и выдач при исполнении исполнительных листов.